Les tissus adipeux

Deux variétés de tissus adipeux sont formées par l'association en lobules d'

adipocytes

. Ces cellules et la matrice

extracellulaire qui les entoure forment un tissu qui stocke des lipides sous forme de

triglycérides.

Cantonné chez l'adulte humain dans quelques localisations (médiastin, loge rénale,

boules de Bichat au niveau des joues...), le tissu adipeux primaire est plus abondant chez

les nouveaux-nés des mammifères ainsi que chez les animaux qui hibernent. Ce tissu

participe activement à la thermorégulation : la métabolisation des lipides qu'il

renferme produit de la chaleur.

A l'opposé, le tissu adipeux secondaire se trouve largement distribué dans tout le

corps, particulièrement au niveau de l'hypoderme cutané et constitue une réserve de

nutriments qui, par ailleurs, absorbent les chocs mécaniques et servent d'isolant

thermique.

Les deux tissus adipeux sont constitués par la juxtaposition d'adipocytes en lobules,

séparés par des septa conjonctifs richement vascularisés

|

|

|

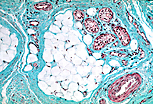

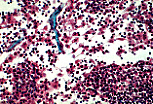

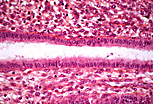

Illustration

d'un lobule de tissu adipeux primaire (graisse brune) situé au niveau de l'hypoderme

d'une patte de pigeon. Contenant de nombreuses inclusions lipidiques non confluentes

(dissoutes lors des techniques d'inclusion des tissus dans la paraffine), les adipocytes

primaires méritent l'appellation de "spongiocytes"

et valent à ce tissu adipeux le qualificatif de

"multiloculaire".

Le noyau est généralement situé en

position centrale. Chaque adipocyte est entouré d'une lame basale et d'un fin réseau de

fibres réticuliniques.

|

|

|

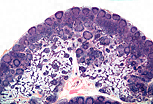

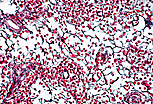

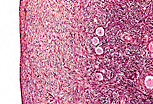

Illustration

d'un lobule de tissu adipeux secondaire (graisse blanche) situé au niveau de l'hypoderme

d'une peau humaine. Tassés les uns contre les autres au sein de ce lobule, les adipocytes

secondaires montrent une forme polygonale. Leur cytoplasme est occupé par une énorme

inclusion lipidique refoulant le noyau à la périphérie. Le tissu adipeux

secondaire

peut être qualifié

d' "uniloculaire". Chaque adipocyte est entouré d'une lame

basale et d'un fin réseau de

fibres réticuliniques

.

|

Tissu réticulaire

Formant l

a trame d'organes

lymphoïdes

(comme la rate et les ganglions lymphatiques), le tissu réticulaire est

constitué d'un double réseau : le réseau des

cellules réticulaires

est doublé

par le réseau de

fibres réticuliniques

synthétisées par ces cellules.

|

|

|

Petit

organe encapsulé en forme de haricot, un ganglion lymphatique se situe sur le trajet de

vaisseaux lymphatiques. Le ganglion filtre la lymphe qui le traverse et favorise

l'établissement des réactions immunitaires.

Schématiquement, dans un ganglion lymphatique observé à faible grossissement et coloré

par l'HES, deux zones peuvent être repérées : riche en cellules lymphoïdes, la zone

périphérique ou cortex apparaît très colorée (basophile), tandis que la zone centrale

ou médullaire apparaît plus claire.

|

|

|

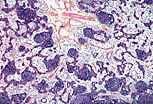

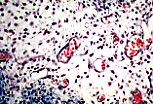

Masquée

par les cellules lymphoïdes qui remplissent le cortex, la charpente faite de tissu

réticulaire n'est observable qu'au niveau de la médullaire, dans les espaces clairs de

forme irrégulière, les sinus médullaires, séparant des amas denses et colorés de

cellules, les cordons médullaires. Ces cordons médullaires contiennent surtout des

plasmocytes et leurs précurseurs; la lymphe circule dans les sinus médullaire.

Partant de la capsule et du hile, des travées de tissu conjonctif traversent la

médullaire et supportent les vaisseaux sanguins du ganglion lymphatique.

|

|

|

Le

cytoplasme des cellules réticulaires est basophile et héberge un noyau ovale, clair

montrant souvent un nucléole. De forme étoilée, chaque cellule réticulaire présente

des prolongements cellulaires qui entrent en contact avec ceux des cellules voisines,

créant ainsi un réseau cellulaire. Entre les mailles de ce réseau, circule la lymphe

dans laquelle des lymphocytes sont identifiables à leur noyau arrondi intensément

basophile occupant la majorité du cytoplasme.

Sur cette coupe colorée par l'HES, les fibres conjonctives d'un fragment de travée

conjonctive apparaissent colorées en jaune par le safran.

|

|

|

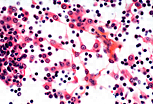

Coloration

par un trichrome bleu. Les cellules réticulaires agencées en réseau montrent une forme

étoilée, un cytoplasme basophile et un noyau ovale, clair avec souvent un nucléole.

Les fibres conjonctives des travées conjonctives sont colorées en bleu par le bleu

d'aniline.

|

|

|

Une

imprégnation argentique selon la technique de Wilder dévoile, en le colorant en noir, le

réseau des fibres réticuliniques (fibres collagènes de type III) qui double le réseau

des cellules réticulaires.

|

Tissu mésenchymateux

Tissu embryonnaire,

le tissu mésenchymateux donne notamment

naissance, en se différenciant, aux différents tissus conjonctifs ainsi qu'aux tissus

musculaires.

|

|

De

forme irrégulière, chaque

cellule

mésenchymateuse

montre un volumineux noyau ovale, clair et à nucléole bien visible.

Agencées en un réseau cellulaire lâche, ces cellules synthétisent une matrice

extracellulaire assez pauvre en fibres.

|

Tissu

conjonctif purement cellulaire

Typique du cortex ovarien et du chorion de l'endomètre, le

tissu conjonctif purement cellulaire est un tissu conjonctif malléable vu sa faible

teneur en fibres conjonctives.

|

|

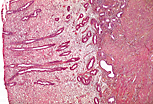

Recouvrant

le myomètre (ou musculeuse utérine), l'endomètre (ou muqueuse utérine) est la couche

superficielle de la paroi de l'utérus. Cet endomètre est constitué par un épithélium

simple cylindrique cilié qui s'invagine pour former les glandes endométriales

sécrétant du mucus. Entre ces glandes endométriales, se trouve le chorion, un tissu

conjonctif purement cellulaire.

|

|

Cette

vue illustre le chorion qui entoure une glande endométriale. Ce tissu conjonctif est

particulièrement riche en fibroblastes, ne montrant que quelques fibres conjonctives.

Malléable, ce tissu conjonctif purement cellulaire s'adapte aux modifications cycliques

de la paroi utérine.

|

|

Zone

périphérique de l'ovaire, le cortex ovarien formé d'un tissu conjonctif purement

cellulaire abrite des formations arrondies, les follicules ovariens dont les dimensions

varient au cours de leur développement et leur régression.

|